Mollie Simon de ProPublica colaboró en la investigación. Abraham Kenmore colaboró con la reportería. Diseño y desarrollo de Zisiga Mukulu de ProPublica. Edición visual y dirección de arte de Shoshana Gordon de ProPublica. Traducido por Ezequiel Zaidenwerg-Dib.

Le vendieron el sueño americano con la visa de trabajadora agrícola

Terminó envuelta en una pesadilla

La trampa de la visa H-2A

Antes del amanecer, Javier Sánchez Mendoza Jr. dio la última calada a un cigarrillo en la oscuridad y miró desde la escalera de un motel en ruinas. Bajo los potentes focos, una procesión de viajeros cansados vestidos con camisetas y vaqueros se agachaba para recoger sus enormes bolsas de viaje del fondo de un autobús blanco. Mendoza les había organizado este viaje de 1900 kilómetros desde el noreste de México hasta una zona rural de Georgia dedicada al cultivo de arándanos. Todos ellos tenían un permiso de trabajo, que Mendoza les había ayudado a conseguir a través de un programa de visas que se llaman H-2A.

Más extranjeros que nunca estaban utilizando este programa, que lleva décadas en vigor y les permite trabajar durante meses o incluso varios años en establecimientos agrícolas estadounidenses. Los agricultores y los políticos han promocionado la visa H-2A como una solución fácil a un problema laboral persistente: los estadounidenses están abandonando los trabajos agrícolas y las políticas de inmigración de Estados Unidos restringen el acceso a los trabajadores indocumentados. El mes pasado, el presidente Donald Trump planteó la idea de que si los trabajadores agrícolas indocumentados regresaban a sus países, podrían volver a Estados Unidos “con un pase” para reingresar “legalmente” al país. Pero a lo largo de los años, las promesas de la H-2A — condiciones de trabajo humanitarias, alojamiento gratuito y salarios mucho mejores que en sus países de origen — se han visto socavadas por la relativa facilidad para explotar a los trabajadores debido a la escasa supervisión del programa.

El grupo de mujeres y hombres que llegó ese día de septiembre de 2018 — como los que habían llegado antes y los que vinieron después — traía la esperanza de construir una vida mejor para ellos y sus familias. Mendoza, a través de una red de reclutadores en México, les había vendido esa esperanza. Los reclutadores exaltaban las promesas de una visa que, para muchos, significaría ganar en un día lo que en México se gana en una semana.

Desde su posición en la escalera, Mendoza contemplaba una escena que también parecía promisoria para él. La llegada de ese grupo marcaba el inicio de su primer gran trabajo como intermediario laboral y el fin del temor persistente a terminar como su madre y su padre, que lo habían traído de niño desde México. Ellos apenas sobrevivían empacando paja de pino y arándanos. Mendoza, de 21 años, también había trabajado en el campo por un tiempo. Pero luego se fue la universidad, a la que renunció para enfocarse en lo que calculaba sería un negocio más lucrativo.

Por esos días, Georgia dependía más que ningún otro estado de personas con visas H‑2A. Él hacía las veces de portero: elegía qué mexicanos, desesperados por un mejor salario, irían a las granjas de Georgia urgidas de mano de obra.

Pero Mendoza también tenía otras ambiciones relacionadas con ese trabajo. Y tenía planes para una trabajadora en particular de ese primer grupo.

Sofi tenía 24 años y era madre soltera. Tenía experiencia en el campo: creció en una familia muy unida de agricultores, en un pueblito rodeado de plantaciones de maíz y calabaza. De todos modos, parecía una chica de ciudad, con su ropa a la moda y su gusto por el labial rosa. Uno de los reclutadores de Mendoza en México era vecino de la familia de Sofi y le aseguró que era buena trabajadora. Eso, para Mendoza, importaba poco. La foto adjunta a su solicitud de visa H‑2A fue lo que lo atrajo.

Mendoza empezó a enviarle mensajes de texto coquetos. Ella los ignoró. Él insistió y le dijo que le descontaría la mayor parte de los honorarios que cobraba por tramitar la visa.

Sofi se quedó pensando. Su padre, en quien confiaba más que en ningún otro hombre, había empezado a trabajar como jornalero agrícola en Estados Unidos cuando ella era niña, y era consciente de lo mucho que él apreciaba la vivienda estable y el sueldo fijo. Aunque le preocupaba dejar a su bebé, le empezó a preocupar más lo que le pasaría si no se marchaba. El salario que Mendoza le ofrecía podía cambiar el futuro de su hijo o, como mínimo, asegurárselo, tal y como su padre había hecho con ella. Se lo debía a su hijo, pensó. Se iría.

Pero no mucho después de que el contingente llegara Monterrey, México, para abordar uno de los camiones enviados por Mendoza, Sofi empezó a tener dudas. Un socio de Mendoza los estaba esperando. Le entregó a cada jornalero un fajo de billetes.

Según les explicó, Estados Unidos objetaría cualquier transferencia bancaria por un monto alto proveniente de México, así que tendrían que llevarle ese dinero a su nuevo patrón. Les dijo que no lo guardaran en las maletas: era probable que los funcionarios estadounidenses se las revisaran. Tenían que llevarlo en el cuerpo. No dijo mucho más; solo que, si a alguien lo detenían, tendría que declarar que el dinero era suyo. Así que no se dejen atrapar.

Entre más se acercaba el camión a la frontera, más nerviosa se ponía Sofi. Empezó a calcular cuánto dinero iba escondido entre los pasajeros. La suma ascendía a casi un cuarto de millón de dólares.

El acuerdo con el agricultor

En algunos aspectos, el trato que Mendoza había cerrado con un productor de arándanos llamado Charles King era típico. Mendoza garantizaría un suministro constante de jornaleros, reclutándolos en todo México y Guatemala, ayudándolos con las solicitudes de visa H‑2A y organizando el viaje a Estados Unidos. Los jornaleros solo podrían ser empleados por King, y por un máximo de 10 meses a la vez. King les pagaría un salario justo — apenas por debajo de 11 dólares la hora — y cubriría los costos de vivienda y transporte hasta su granja.

El acuerdo tenía una cláusula: Mendoza supervisaría él mismo a los jornaleros dede King. Eso significaba que Mendoza, con dinero de King, les buscaría vivienda y la pagaría. También se encargaría de llevarlos y traerlos del campo, y de entregarles los sueldos. Para los dueños, era común delegar esas tareas en intermediarios . Les ahorraba a productores como King el fastidio de lidiar con empleados que hablan poco inglés. Y les daba a intermediarios como Mendoza un poder colosal.

Al igual que Mendoza, King era bastante nuevo en este negocio. El veterano maquinista de tren había decidido solo unos años antes, ya con cuarenta y tantos, que quería montar una granja en las más de 16 hectáreas que le había dejado su difunto abuelo. Cuando conoció a Mendoza, sus arbustos de arándanos estaban a punto de dar sus primeros frutos. Calculó que necesitaba 150 personas para trabajar en su terreno.

Mendoza le aconsejó a King que solicitara el doble; Mendoza tenía planes para los demás. King, por su parte, se llevaría una parte. Lo único que que King tenía que hacer era firmar los papeles. Mendoza se encargaría de casi todo lo demás.

King firmó. Y Mendoza, que hasta entonces solo había traído unos pocos grupos pequeños de jornaleros para otros agricultores, se puso manos a la obra a fin de conseguir los 300 de King.

Sofi estaba entre los primeros grupos que habían reclutado para trabajar en Kings Berry Farm. Al bajar del camión en el estacionamiento del motel mugroso, tras pasar por la aduana y viajar más de 20 horas por carretera, al principio sintió alivio. Pero la manera en que los recibieron la dejó helada: los descargaron como prisioneros, haciéndolos agachar la cabeza para que no vieran lo que sucedía alrededor.

Una de las personas que recibían a los jornaleros separó a Sofi del grupo. Según recuerda, la llevaron a una habitación del motel. Ahí había otra jornalera esperándola. Les asignaron guardias.

En esa habitación vio a Mendoza por primera vez. Bajito y fornido, de barba sin bigote, hablaba con un marcado ceceo a causa de un trastorno congénito. A veces costaba entenderle, pero ese día no tuvo problema en dejar claro lo que quería.

Sofi recuerda que la otra mujer le pidió a Mendoza que le devolviera el pasaporte. Mendoza dijo que, si estaba pensando en abandonar el negocio, tendría que irse sin pasaporte. No se lo devolvería.

Ya tenía el de Sofi.

Las amenazas

A Sofi no la mandaron a trabajar en el campo como a los demás. Mendoza ignoró por completo el contrato que habían firmado. Se la quedó como empleada y le asignó otras responsabilidades: recibir transferencias desde México a su nombre y extender cheques para los jornaleros. No le pagarían por ese trabajo. No le pagarían nada.

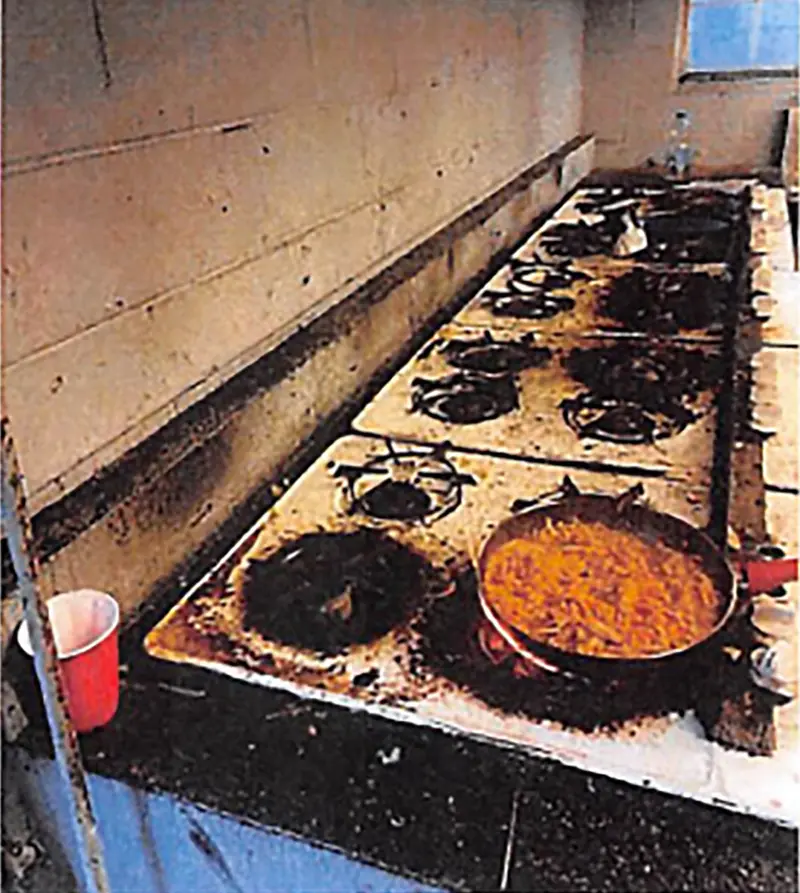

Mendoza la obligó a vivir en su casa. Hablaba abiertamente de su negocio y ella prestaba atención. Le fue fácil reconstruir la manera en que actuaba. A algunas personas llegaba a cobrarles miles de dólares por la oportunidad de obtener una visa H‑2A. Lo oyó hablar con sus contactos en México: decía que traería a más y más personas que en verdad los productores agrícolas no necesitaban, con el único fin de cobrar sus honorarios por adelantado. Incluso la llevaba a sus reuniones con King. A Sofi le parecía un intento de presumir el poder que tenía sobre ella.

Recuerda que Mendoza tenía hacinadas a más de veinte personas — jornaleros y sus hijos — en un tráiler. Notó que a varios no les alcanzaba para comer. Sofi creía que los estaban estafando con el salario. Recordaba que, a veces llamaban a Mendoza por teléfono a medianoche: era para avisarle de gente que se estaba escapando.

Esas llamadas reforzaban en Sofi la sensación de que, a diferencia de los otros jornaleros, ella ni siquiera podía intentar la huida. Le habían quitado su pasaporte. No conocía a nadie a quien pedirle ayuda. No hablaba inglés. Y tenía miedo.

Desde la primera vez que la tocó, el día que llegó a Estados Unidos, Mendoza le dejó claro que su opinión no contaba. Aun así, ella se resistió ante sus avances. A él no le importó. Mes tras mes, encerrada en su casa, hizo con ella lo que quiso.

Al cabo de unos meses, Mendoza la llevó a un juzgado de la zona. Para entonces, Sofi creía que él la consideraba su trofeo: una posesión por la que había pagado. En el juzgado le dijo que tenía que firmar un papel. Si se negaba, le volvió a decir lo mismo que repetiría cada vez que se enojaba, que era con mucha frecuencia: Voy a llamar a la migra, recuerda que le decía. Voy a hacer que te deporten.

Recién una vez que firmó le explicó qué era el documento: una licencia de matrimonio.

Empezó a presentarla como su esposa y a decirle que tenía que traer a su hijo a Georgia. Que él la ayudaría. Pero ella temía que lo tratara igual que a los hijos de otros jornaleros.

Un día vio a unos niños guatemaltecos en el campo donde sus papás cosechaban fruta. Tenían hambre. Sus padres no habían cobrado.

Sofi agarró algo de dinero de Mendoza y las llaves de su coche y llevó a los niños a una gasolinera para comprarles algo de comida. Mendoza se enteró y la siguió hasta allí. Agarró el coche y la obligó a ella y a los niños a volver andando. Y la golpeó por lo que él consideraba un acto de rebeldía.

Si no tenía ningún problema en pegarle a ella, se dijo a sí misma, imagina lo que le haría a su hijo.

Después de los primeros cuatro meses, le preguntó si podía volver a México, solo para visitar a su padre, que estaba enfermo de cáncer. Recordó que Mendoza le dijo que si la dejaba ir y ella no volvía con él, se encargaría de que nunca pudiera volver a Estados Unidos, que la incluiría en la lista negra del programa H-2A.

Luego de esa advertencia, la dejó ir.

Una vez en casa, pensó en quedarse. Entonces miró a su hijo, que acababa de cumplir 3 años, y se dio cuenta de lo que estaría renunciando: la oportunidad de proporcionarle una vida mejor. Creía que la amenaza de Mendoza sobre la lista negra era verdad. Y creía que esos meses de sufrir sus abusos no servirían de nada si la expulsaban del programa.

Si fuera capaz de aguantar a Mendoza unos meses más, hasta que terminara su contrato de 10 meses, cumpliría con sus obligaciones. Y entonces podría solicitar una nueva visa H-2A. Encontraría otro agente de empleo, alguien honesto y decente, y las cosas irían bien. El programa H-2A cumpliría lo que le había prometido. Y ella cumpliría su promesa de sacar adelante a su hijo.

De vuelta en Georgia, sabía que no debía esperar que Mendoza cambiara. Pero los meses siguientes fueron agotadores. Ese verano, después de pasar casi un año con él, sintió que no podía aguantar más. Una noche, él se le subió encima. Lo asfixiaba con su peso. En el pecho, tenía un tatuaje de la Santa Muerte que representaba a la Dama de la Muerte encapuchada en su mortaja. Intentó arrancarle la ropa. Estuvo a punto de quedarse sin aliento. Logró escapar. Corrió. Encontró un teléfono y llamó a la policía.

Pero incluso desde la cárcel, Mendoza encontró la manera de controlarla. Sofi había encontrado donde esconderse, pero él consiguió localizarla. Le envió una ofrenda de paz — un ramo de flores amarillas y una caja de bombones — y, más tarde, también una amenaza. No era la misma advertencia de siempre, que llamaría a la migra. Sofi cuenta que Mendoza le dijo por teléfono que, si no se quedaba con él, iba a matar a su hijo. Ella temía que, con tantas conexiones en México, de hecho fuera capaz de hacerlo. Así que les pidió a sus padres que se llevaran a su hijo lo más lejos posible.

Tras dos meses detenido, Mendoza salió libre porque el gran jurado decidió no acusarlo. Por aquella época, Sofi se puso en contacto con alguien a quien había conocido brevemente, pero que pensaba que podría ayudarla. Escribió un mensaje de texto en una aplicación de traducción y se lo mandó al productor agrícola para el que se suponía que debía trabajar. King respondió, preocupado, que debía volver a México.

Pero Mendoza la encontró antes.

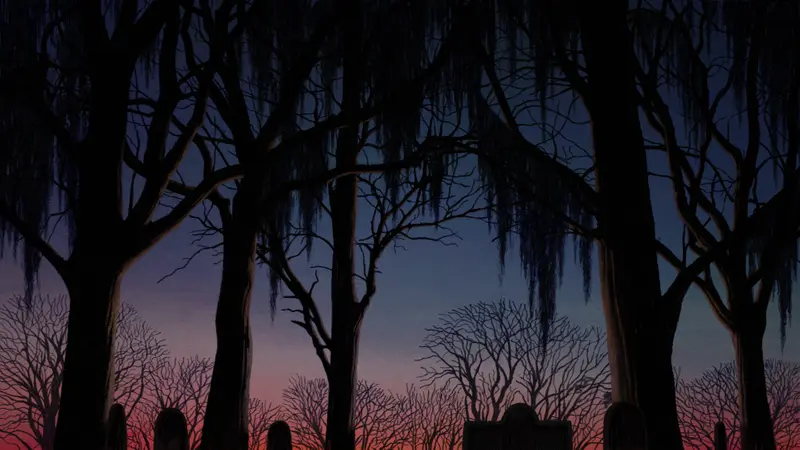

El cementerio

Un viernes gris y lluvioso de noviembre de 2019, un investigador llamado Jeremy Stagner descolgó el teléfono para contactar a un fiscal federal por una escena que hacía cuatro días no podía sacarse de la cabeza.

Al llegar a casa tras su turno en el Departamento de Policía del condado de Glynn, el teléfono empezó a vibrar por una alerta de emergencia. Una mujer joven estaba mirando a unos niños jugar afuera de la casa en Brunswick donde se hospedaba cuando una camioneta plateada se subió al césped. Se bajó un hombre que tenía la cara cubierta con una bandana morada. Ella trató de resistirse, pero él la obligó a subir al vehículo a punta de cuchillo.

Un vecino llamó al 911 y ayudó a un agente a encontrar la mochila de la mujer, con su licencia de conducir adentro. El compañero del agente rastreó la ubicación del celular. Para seguirle la pista, Stagner recorrió casi cincuenta kilómetros, saliendo de la ciudad hacia el noroeste. Por un camino de tierra, entre casas rodantes, Stagner y otros agentes vieron a un hombre robusto, que fumaba y hablaba por teléfono. Cuando le iluminaron la cara con linternas, uno de los agentes gritó su nombre: “¡Mendoza!”

Cuando el hombre levantó la vista, supieron que era él: el audífono que llevaba en la oreja coincidía con el de la foto que le habían tomado al ingresarlo. Mendoza se giró hacia su camioneta. Uno de los agentes lo esposó. Stagner pasó de largo y se dirigió al interior del tráiler de Mendoza.

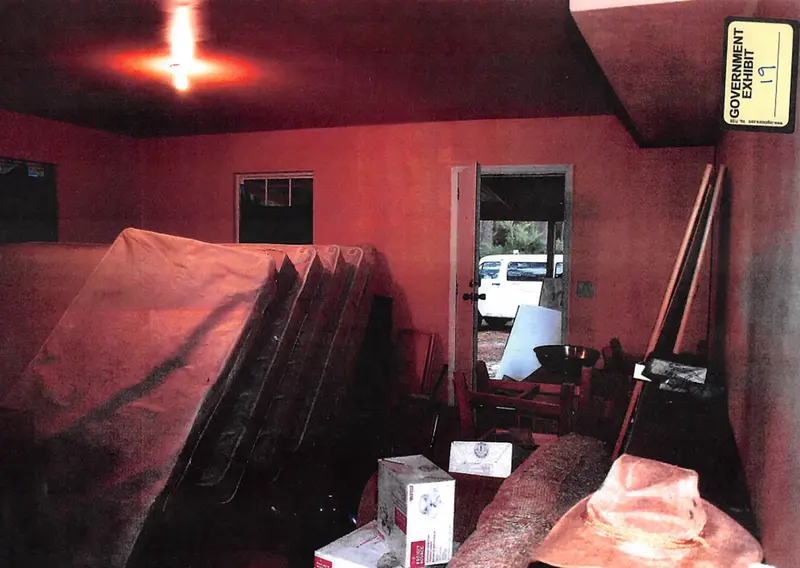

Stagner había visto muchas escenas terribles en su vida, desde explosivos en Irak que hirieron a compañeros marines hasta sangrientos tiroteos en Brunswick. Pero esta fue de las más perturbadoras. En una mesita de madera había una ofrenda: fruta, cigarros, una botella de tequila, veladoras encendidas. En el centro, boca abajo, una foto de la mujer secuestrada, con un ramo de rosas amarillas y una caja de chocolates. Encima de la foto, una estatua de la Santa Muerte, que en los círculos policiales es conocida por ser protectora de actos delictivos. Había sangre — según se supo luego, pertenecía a la víctima — untada en la guadaña de la estatua.

En los días siguientes, mientras avanzaba la investigación, Stagner se enteró de que Mendoza había llevado a la mujer desde el patio de la casa donde se alojaba hasta un panteón apartado. Según las pruebas que reunió la policía, en el trayecto Mendoza pidió consejo a un socio en México, que le dijo que lo mejor era matarla, que no convenía dejarla viva. Ya en el panteón, se subió al asiento trasero de la camioneta y la golpeó con tal brutalidad que la cabina quedó toda salpicada de sangre.

Luego se dirigió a un tráiler cercano donde a veces se quedaba. Sacó un cuchillo y, tras tirarle a Sofi del pelo, le cortó unos mechones para el altar. Agarró sangre de su nariz y la untó en la guadaña de la Santa Muerte. Después salió a hacer una llamada. Fue entonces cuando la policía lo atrapó. En la entrada encontraron a Sofi, ensangrentada pero con vida.

En un hospital cercano, una vez que un médico le revisó las heridas y la evaluó por una posible conmoción cerebral, los investigadores fotografiaron los moretones que tenía en la cara. Sentada en una cama bajo la luz fluorescente del cuarto, les explicó por medio de un intérprete que Mendoza la había secuestrado no sólo por haberlo dejado, sino también porque sabía demasiado de su negocio. “No quieren que me encuentren,” dijo. “No quieren que diga que hace cosas ilegales.” Les indicó exactamente dónde buscar pruebas de lo que Mendoza quería ocultar: uno de sus teléfonos contenía abundante información sobre jornaleros que le habían pagado honorarios ilegales para conseguir la visa H‑2A.

El investigador principal que la entrevistó nunca había oído hablar de la visa H‑2A. Pero Stagner sí, por las noticias. La trata laboral quedaba fuera de su competencia como investigador del condado, pero había estado por algún tiempo en un grupo de trabajo del FBI y había colaborado con un fiscal federal en un caso de pandillas. Por eso llamó al fiscal para preguntarle si estaría interesado.

Resultó que sí: el fiscal estaba trabajando con varias agencias federales para armar un caso sobre la trata de jornaleros con visas H‑2A en Georgia. Los agentes seguían la pista que había abierto una organización que lucha contra la trata de personas, la Coalition of Immokalee Workers, que en 2015 había denunciado abusos contra jornaleros en una granja de cebollas cerca de Vidalia. Esa colaboración les permitió a los agentes ampliar la investigación. Entrevistaron a productores agrícolas sobre el programa H‑2A y se pusieron a vigilar a los contratistas que daban la impresión de haber mentido en las solicitudes de visa.

Ahora los agentes federales estaban listos para extraer información de los teléfonos de Mendoza. Y tenían una posible testigo, con conocimiento directo de la presunta trata laboral, capaz de relatar cómo la habían tenido en cautiverio y maltratado durante un año.

Sofi conocía los riesgos de colaborar con el gobierno federal. Mendoza ya le había advertido que mandaría matar a su familia si hablaba con alguien. Ella quería ayudar a los demás jornaleros, pero estaba aterrada: por su hijo y por ella misma.

Por miedo, quería quedarse callada. Pero de ese mismo miedo surgió otra idea: solo si exponía la operación de Mendoza tendría una oportunidad de salvarse.

Esclavitud moderna

Sofi estaba sentada tranquila en el juzgado, tratando de mantener la concentración. Hacía más de dos años que no veía a Mendoza. Había tratado de rehacer su vida. Trabajaba en un restaurante. Conoció a alguien y tuvieron un bebé.

Ahora, con el rabillo del ojo, volvía a verlo. Pensó en lo que le habían dicho los fiscales al prepararla para ese día. Estaría ayudando a otras personas, le aseguraron. Solo di la verdad.

Mientras Mendoza estaba libre bajo fianza, los agentes federales pasaron casi un año armando el caso en su contra. En ese tiempo, según la investigación, retomó sus actividades acostumbradas: cobrarles a los jornaleros por la posibilidad de obtener una visa, retener a algunos en contra de su voluntad e incluso secuestrar a otros. En septiembre de 2020, lo acusaron de trata sexual. Fue la primera gran acusación de lo que se conoció como Operación Blooming Onion, que destapó abusos generalizados contra jornaleros con visa H‑2A en Georgia.

A esa acusación le siguieron muchas otras — por trabajo forzado y lavado de dinero — contra más de veinte personas involucradas en lo que el gobierno federal describió como una organización criminal trasnacional. Fue una de las investigaciones más grandes sobre trata laboral con visas H‑2A.

Los investigadores federales afirmaron que Mendoza ganaba más de 25 mil dólares al mes cobrando honorarios ilegales antes de presentar las solicitudes de visa H‑2A. También encontraron pruebas de que inflaba el número de trabajadores que necesitaba para recaudar más de esos pagos por adelantado y que vendía la mano de obra de algunos de esos jornaleros adicionales a productores que no estaban autorizados a participar en el programa.

Entre los acusados estaban los capataces de la granja de cebollas cerca de Vidalia, una empresaria bien conectada que preparaba cientos de solicitudes de visa y dos productores agrícolas — entre ellos King, quien se declaró culpable de fraude postal y fue sentenciado a un año y un día. (King, que prefirió no hacer comentarios para esta historia, pidió disculpas en su audiencia de sentencia, diciendo que sus “acciones no eran aceptables.”)

En total, los fiscales sostuvieron que los acusados presentaron más de 71.000 peticiones de visas H‑2A, lo que dio como resultado miles de ellas aprobadas sin respaldo en un empleo legítimo. También calcularon que la operación obtuvo más de 200 millones de dólares en ganancias cobrando ilegalmente a los trabajadores miles de dólares por una visa y haciéndolos trabajar para empleadores no autorizados, no siempre productores agrícolas, lo que constituía una violación de sus contratos. Uno de esos trabajadores murió de un golpe de calor en una granja donde no debería haber estado.

Le preguntaron por la primera vez que la tocó, la primera vez que tuvo relaciones sexuales con ella.

“¿Cuántas veces la violó?” preguntó el fiscal.

“Muchas,” respondió Sofi.

“¿Cuánto tiempo estuvo con él, lo recuerda?”

“Un año.”

“¿Y durante ese año, la violaba de manera semanal, mensual o diaria?”

“Cuando él quería.”

El fiscal pasó al día del secuestro. Fue un día en el que Sofi temió no volver a ver a su hijo nunca más o, peor aún, ver cómo lo mataban. Si la policía no hubiera llegado, explicó Sofi, “probablemente estaría muerta.”

Tras horas de testimonio, solo hubo un punto significativo al que se opuso el abogado de Mendoza: que Mendoza obligó a Sofi a estar con él. Dijo que su cliente afirmaba que él y Sofi habían tenido una “relación consentida.” Cuando Mendoza habló, brevemente, pidió perdón al juez. “He aprendido de esto,” dijo. “Dejaré atrás el pasado.”

Al concluir la audiencia, la jueza Lisa Godbey Wood explicó que había observado el lenguaje corporal de Sofi y estudiado el tono de su voz mientras testificaba. Y pudo ver lo mucho que Sofi tenía que perder, especialmente ante las amenazas que pesaban sobre ella y su hijo. No encontró ni una sola razón para no creerle a Sofi. “Considero, según cualquier criterio probatorio, que ella dice la verdad,” afirmó Wood. “Por lo tanto, considero que las violaciones se produjeron.”

Wood se dirigió a Mendoza. “La gente cree que la esclavitud ya no existe,” le dijo, momentos antes de condenarlo a 30 años de prisión. “Existe, y usted la estaba practicando aquí mismo, en nuestro estado.”

Pero, aunque este caso reveló lo fácil que es explotar y abusar de los titulares de visas, poco ha cambiado. La mayoría de los acusados se han declarado culpables, evitando los peores cargos, con apenas una suspensión de unos años para trabajar con visas H-2A. Se espera que los cuatro restantes sean juzgados en diciembre. En los años transcurridos desde la sentencia de Mendoza, al igual que en los años anteriores, solo se ha investigado a una pequeña parte de las granjas por posibles violaciones del programa H-2A. El gobierno de Biden aumentó las protecciones para los trabajadores H-2A, pero varias demandas presentadas por estados como Georgia han impedido que entren plenamente en vigor. El pasado mes de junio, el gobierno de Trump dio un paso más y suspendió la aplicación de las normas del nuevo programa hasta que se resuelva el litigio.

El número de visados H-2A expedidos ha aumentado cada año desde la llegada de Sofi. La escalada de los esfuerzos de deportación de Trump este año ha provocado la detención de jornaleros indocumentados — que representan más del 40 % de todos los trabajadores agrícolas — y ha suscitado suficiente temor como para convencer a otros de que dejen de acudir al trabajo. Si los agricultores se ven aún más presionados por la escasez de jornaleros, el programa H-2A puede satisfacer esa demanda. No hay límite en cuanto al número de visados que se pueden expedir.

El reencuentro

En octubre de 2023, un año después de haber destapado los peligros del programa H-2A, a Sofi le aprobaron el permiso para reunirse con su hijo, que podría venir a los Estados Unidos con el mismo tipo de visado que ella estaba a punto de recibir, destinado a víctimas de tráfico humano grave y sus familias. A ambos se les abriría un camino hacia la ciudadanía.

La vida por la que había luchado estaba tan cerca y, a la vez, fuera de su alcance. Su pasado seguía muy presente. Volvía constantemente con los recuerdos de sus días en cautiverio, el miedo que la invadía cuando un coche desconocido circulaba por su calle, las migrañas que atribuía a los últimos golpes de Mendoza. Y no solo eran difíciles los recuerdos. Hasta ahora, seguía luchando por sobrevivir.

Ese invierno, trabajó en una residencia de ancianos. Pero después de separarse del padre de su hijo menor, no podía estirar su sueldo de 450 dólares semanales para pagar el alquiler, los servicios públicos y el seguro del coche, y mucho menos enviar dinero a México para la matrícula, el uniforme y los zapatos del mayor. El estrés la agotó. Desarrolló una parálisis facial, pero la residencia de ancianos no le concedió días libres para tratársela. Después se resbaló y se rompió un tobillo. No podía caminar, y mucho menos trabajar, hasta que se recuperara de la cirugía. Sin seguro médico, las facturas se acumularon, por un monto de aproximadamente 24 000 dólares. Lo único que podía ayudarla — los más de 16000 dólares en concepto de indemnización ordenada por el tribunal por los salarios impagos durante su visa H-2A — aún no se había concretado.

Aunque pudiera permitirse traer a su hijo, pensó, no podría mantenerlo.

Su mente se la llevó a México. A la comodidad del hogar. A la oportunidad de volver a ver a sus padres. Pero el miedo que aún sentía por la amenaza contra la vida de su hijo la sacó de la ensoñación. Sentía que, después de testificar contra Mendoza, nunca estarían realmente a salvo en México. En Estados Unidos, al menos tendrían alguna protección.

Pasó más de un año desde que le dieron la visa hasta que finalmente llegó su hijo, justo cuando eligieron a Trump. Lo abrazó por primera vez en cinco años y lo presentó a su hermano de tres. Su alegría se vio apenas opacada por el hecho de que solo pudo comprarle unas pocas mudas de ropa. Los tres se hacinaron en un cuarto de una casita azul llena de jornaleros hispanohablantes. Sobrevivieron una semana entera con un solo paquete de sopa. Al final, terminó saltándose comidas.

Sofi quiere creer que este país es, de hecho, una tierra de oportunidades. Pero a veces su fe se desvanece. “No todos tenemos la suerte de que Estados Unidos nos sonría,” dijo.

Sofi no ha podido terminar las solicitudes de la tarjeta de residencia para ella y su hijo. Después de pagar 1000 dólares por los exámenes médicos necesarios, no pudo reunir 400 dólares para cubrir las vacunas ni una carta de recomendación de un empleador. Pero sigue soñando con que su hijo vista el uniforme militar. Se lo imagina vestido de marine, con pantalón azul, saco oscuro y gorra blanca.

Poco después de empezar en su nueva primaria, en enero, su hijo le preguntó qué pasaría si llegaban a la escuela agentes de migración y lo confundían con alguien sin papeles. Desde ese día, Sofi lo manda con una fotocopia de su pasaporte y visa en la mochila. Le dice que no se preocupe, que tal vez, después de todo lo que han pasado, nada malo le ocurrirá.

Con cada día de escuela que pasa, con cada palabra nueva de inglés que aprende, Sofi recupera un poco de esperanza. Es un paso más para alejarlo de una vida de jornalero en el campo.